眼科A型超聲測量儀百科知識

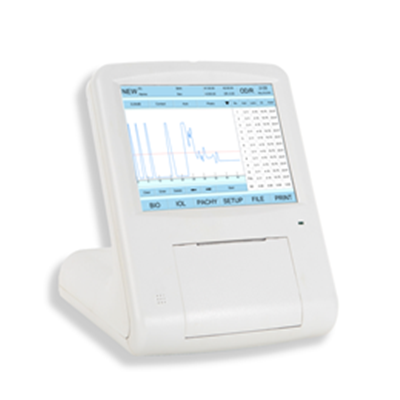

眼科A型超聲測量儀(A-scan Ultrasonography)是一種利用超聲波技術測量眼部生物結構的醫療設備,主要用于精準獲取眼軸長度、前房深度、晶狀體厚度等數據,是白內障手術、近視防控及多種眼病診療的重要工具。

一、基本定義與原理

定義

A型超聲(Amplitude Modulation型)通過發射高頻超聲波(通常為10 MHz),接收并分析反射信號的時間與強度,形成一維波形圖,用于測量眼部各結構的距離。

工作原理

發射與接收:探頭發出超聲波,聲波在眼內不同組織界面(如角膜、晶狀體、視網膜)發生反射,探頭接收回波信號。

時間-距離轉換:根據聲波傳播速度(眼內平均約1550 m/s)和回波時間差,計算各結構間的距離(如眼軸長度)。

波形分析:反射波振幅高低反映組織密度差異(如晶狀體高反射,玻璃體低反射)。

二、核心功能與臨床應用

主要測量參數

眼軸長度(AL):近視防控、人工晶體(IOL)度數計算的關鍵指標。

前房深度(ACD):評估青光眼風險及人工晶體植入位置。

晶狀體厚度(LT):輔助診斷白內障進展。

玻璃體腔長度(VCD):監測病理性近視或視網膜脫離。

臨床應用場景

白內障手術:通過眼軸長度、角膜曲率等數據,精確計算人工晶體度數(如SRK公式)。

近視防控:監測兒童眼軸增長,評估近視發展速度。

青光眼診斷:前房深度過淺提示閉角型青光眼風險。

眼內腫瘤或異物定位:輔助判斷病變位置及深度。

三、設備類型與技術特點

接觸式A超

操作方式:探頭直接接觸角膜,需使用表面麻醉劑。

優點:測量精度高(±0.1 mm),臨床廣泛應用。

缺點:依賴操作者經驗,可能因壓力影響角膜形態。

浸入式A超

操作方式:探頭通過水浴或凝膠介質與角膜接觸,避免壓迫眼球。

優點:減少測量誤差,尤其適合角膜病變患者。

缺點:操作復雜,耗時長。

高頻A超

頻率:20-50 MHz,分辨率更高(可達0.02 mm)。

應用:精準測量角膜厚度、前房結構,用于屈光手術規劃。

四、操作流程與注意事項

標準操作步驟

患者取坐位,點表面麻醉劑。

探頭垂直輕觸角膜(或浸入介質),囑患者注視固視燈。

獲取穩定波形后凍結圖像,選取5次測量平均值。

誤差控制要點

患者配合:保持眼球固視,避免瞬目或移動。

探頭對齊:確保聲束與視軸一致,防止斜視導致眼軸低估。

校準設備:定期校驗超聲波速參數(尤其硅油填充眼需調整至980 m/s)。

禁忌癥與風險

角膜潰瘍、穿孔患者禁用接觸式測量。

極少數可能引發角膜上皮損傷或感染。

五、與其他技術的對比

A超 vs. B超

A超:一維距離測量,精度高,專用于生物測量。

B超:二維成像,用于觀察眼內占位、視網膜脫離等形態學病變。

A超 vs. 光學生物測量儀

光學生物測量儀(如IOLMaster):基于光學相干原理,非接觸、無創,但無法穿透混濁介質(如成熟白內障)。

A超:可穿透混濁屈光介質,是白內障患者的首選。

六、發展歷史與趨勢

1956年:Mundt和Hughes首次將A超應用于眼科,測量眼軸長度。

1980年代:自動A超普及,集成數字化分析功能。

2000年后:高頻A超、多模態設備(如A/B超一體機)逐步推廣。

未來方向:AI輔助波形識別、便攜式家用A超(用于近視長期監測)。

七、典型報告解讀

正常參考值:

成人眼軸長度:22-24 mm(>26 mm提示病理性近視)。

前房深度:2.5-3.5 mm(<2.5 mm增加閉角型青光眼風險)。

異常提示:

眼軸過長:高度近視、后鞏膜葡萄腫。

前房過淺:閉角型青光眼、晶狀體膨脹。

總結:眼科A型超聲測量儀是精準眼生物測量的“金標準”,尤其在白內障術前規劃中不可替代。盡管面臨光學技術的競爭,但其穿透性強、成本低的優勢仍使其在基層醫療和復雜病例中廣泛應用。隨著技術進步,A超正朝著更高精度、智能化與多模態融合方向發展。

注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

全部商品分類

全部商品分類